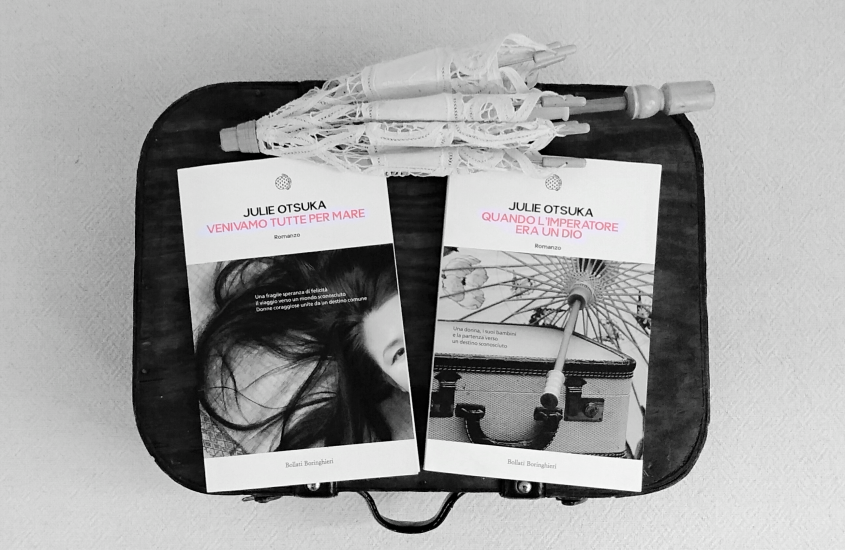

VENIVAMO TUTTE PER MARE di Julie Otsuka

MIO MARITO NON È L’UOMO IN FOTOGRAFIA

…capivamo che non saremmo mai dovute partire. Ma nostra madre non poteva udirci, per quanto ci sgolassimo a chiamarla.

Immaginiamo, noi giovani donne di oggi, di lasciarci alle spalle patria e famiglia, con l’allettamento e il miraggio di un futuro migliore, per poi ritrovarci in un’assai diversa e amara realtà. E questo non nel nostro tempo, bensì nel primo Novecento, cresciute in una società dove «le nostre sorelle più grandi e carine» venivano «vendute alla casa delle geishe da nostro padre perché il resto della famiglia potesse sfamarsi» e le nostre madri «camminavano […] per la strada con le braccia cariche di pacchi, tre passi dietro ai nostri padri che non portavano nulla».

Immaginiamo che la più piccola di noi abbia dodici anni e «non aveva ancora cominciato a sanguinare», la più grande trentasette, libera di sposarsi soltanto alla morte del padre, di cui si è occupata l’intera vita. E, ça va sans dire, siamo «quasi tutte vergini», come precisa l’incipit. Il nostro bagaglio? Conoscenze minime derivanti da manuali e gli insegnamenti che ci sono stati impartiti su cosa ci renda brave mogli. Per il resto, sprovviste e sprovvedute di fronte a un salto nell’ignoto.

Immaginiamo, dunque, di ritrovarci ad attraversare l’oceano per settimane – tratta che copre una distanza non puramente geografica – in alloggi angusti, affollati, sporchi e soffocanti nella stiva di una nave, in compagnia di cimici, pidocchi, insonnia, tanfo, mal di mare; chi proveniente dalle città, chi dalle campagne, chi dalle montagne, chi dalla costa, chi costretta a lasciare indietro una figlia.

Immaginiamo di farlo alla volta di un altro continente, del tutto estraneo e straniante, dalle usanze «imperscrutabili»: un «paese di giganti», in cui «si diceva che i suoi abitanti mangiassero solo carne e avessero il corpo coperto di peli», dove «i libri si leggevano dalla fine al principio» e «il contrario di bianco non era rosso ma nero».

E tuttavia, «anche la più riluttante di noi doveva ammettere che era meglio sposare uno sconosciuto in America che invecchiare con un contadino del villaggio». A sradicarci sono, infatti, i mariti connazionali presi per procura che ci attendono oltreoceano, mariti che dalle foto crediamo giovani e prestanti, e che di sé hanno decantato: «Ho comprato una bella casa. […] Possiedo una fattoria. Gestisco un albergo. Sono il presidente di una grande banca».

All’arrivo a San Francisco la maschera ammantata di belle speranze subito s’infrange. E anche di fronte alla rassicurazione che ci sforziamo comunque di raccontarci – «Questa è l’America, […] non c’è nulla di cui preoccuparsi» – un flashforward lapidario annulla ogni speranza. L’America non si rivela affatto, per noi, quel posto dove «ovunque andassi gli uomini ti aprivano la porta, ti salutavano alzando il capello ed esclamavano “Prima le signore” e “Dopo di lei”».

Tornare indietro è impossibile: «Se torni a casa, ci avevano scritto i nostri padri, recherai onta all’intera famiglia. Se torni a casa le tue sorelle minori non si sposeranno mai. Se torni a casa, nessun uomo ti vorrà più».

La narrazione, sobria ma vivida, affidata a una voce plurale, è capace di avvolgerci, fin dall’attacco del testo, in una dolenza collettiva, da cui si levano a tratti brevissimi assoli, ma in un’ottica che, pur nelle differenze, pare sempre di condivisione e denuncia della sorte comune.

In mezzo alla pletora di miserie compare qualche raro sprazzo di positività. Ma a mettere il carico da undici alla storia per lo più travagliata di queste “spose in fotografia”, irrompe spietata la Storia: con l’entrata dell’America nel secondo conflitto mondiale i giapponesi sono additati come spie, traditori, nemici. Grava l’angoscia della lista nera. E sono destinati a scomparire, dapprima singolarmente, poi in massa.

La voce corale, rivelante l’epopea di tante donne, viene messa a tacere. E la prosa ipnotica della Otzuka passa ad adottare nel finale, pur senza abbandonare la prima persona plurale, un altro punto di vista: quello opposto di chi, fino a quel momento, in contrapposizione al noi, era stato identificato con il loro.

Un romanzo atipico, che poco poggia su un tradizionale impianto narrativo, e che credo possa, a buon diritto, essere accostato alla letteratura non-fiction, al romanzo-documentario.

Per quanto mi riguarda, Julie Otzuka ha fatto centro.

Da non perdere se si è interessati alla tematica femminile e dell’emigrazione nella Storia, e a pagine fosche e meno note.

Una nota di merito all’evocativa resa italiana del titolo originale (The Buddha in the Attic).

La traduzione del testo è di Silvia Pareschi.

QUANDO L’IMPERATORE ERA UN DIO

E se un giorno vi chiederanno se c’era qualcosa che volevo veramente dire, per favore, sappiate che era questo:

Mi dispiace.

Per chi volesse approfondire le sorti dei giapponesi negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale e gli effetti nelle loro vite, a questo tema la Otzuka ha dedicato Quando l’imperatore era un dio, in cui la vicenda di una singola famiglia – dei cui componenti mai conosciamo i nomi – si fa emblema di un destino di migliaia.

Punto di forza anche di questo romanzo la focalizzazione, che assume dapprima il punto di vista della madre, poi dei due figli – confinati quasi dall’oggi al domani in un campo d’internamento – infine del padre – portato via nel cuore della notte e incarcerato come nemico straniero.

Potente la chiusura.

TITOLO: Venivamo tutte per mare

AUTORE: Julie Otsuka

EDITORE: Bollati Boringhieri

COLLANA: Le Piccole Varianti

ANNO: 2015

PAGINE: 142

TRADUZIONE: Silvia Pareschi

TITOLO: Quando l’imperatore era un dio

AUTORE: Julie Otsuka

EDITORE: Bollati Boringhieri

COLLANA: Le Piccole Varianti

ANNO: 2014

PAGINE: 133

TRADUZIONE: Silvia Pareschi